事業の趣旨・目的

犬・猫飼育頭数は2019年には1,850万頭越えとなり、15歳未満人口の1,533万人を上回るほどである。こうした中、犬・猫等の愛玩動物の飼い主が求める獣医療の内容が高度化、多様化し、飼い主によるペットの健康管理やしつけが重要視されている。愛玩動物に関する獣医療の普及向上、適正な飼養の必要性を背景に「愛玩動物看護師」国家資格が誕生し、これまで獣医師のみ実施可能であった採血等の診療補助業務を動物看護師が獣医師のもとで実施可能となる。

動物看護師に求められるスキルや高まるニーズに対して、専修学校における動物看護実習には内容及び時間に制約がある。また、動物看護用CTやMRI等高額検査機器は学内にほとんど設置されていないため、就職して初めて機器に触れる卒業生も多い。そこで、先端技術を活用し、動物看護分野で実習体験できるコンテンツを開発することで、「臨床環境の理解促進」「場所に依存しない学習環境」「高い再現性による学習効果」「現実に近いシミュレーションによる即時対応力の向上」を推進する。さらに、開発コンテンツの実証、実証を踏まえた教育効果及びコストを検証研究し、動物看護分野における先端技術の社会実装に寄与する。

当該実証研究が必要な背景について

1)動物看護分野の現状と課題

◆犬・猫等愛玩動物の飼育状況

犬・猫等の愛玩動物は、今日、多くの家庭において家族の一員としてかけがえのない存在となっている。現在、全国の愛玩動物飼育頭数は2019年全国犬猫飼育実態調査(一般社団法人ペットフード協会)より、犬879.7万頭、猫977.8万頭、犬・猫を合わせた飼育頭数は1,850万頭を超え、約5分の1の世帯がペットを飼育しているという調査結果が出ている。

◆愛玩動物の存在意義

犬・猫飼育頭数は15歳未満人口の1,533万人(平成31年4月1日現在)を上回るほどであり、家族の一員としてペットを伴侶動物やコンパニオンアニマルと呼び、従来のように人間が所有するものではなく、生活する上でのパートナーや友人と位置づける考え方が一般的になりつつある。

また、近年では人と動物の関係が人に与える影響の重要性が認識され、動物を介在した介護や福祉、疾病治療や機能回復、教育に関する諸活動も行われるようになり、単なる愛玩動物としての飼養に留まらず、社会的意義も増している。

こうした中、愛玩動物の飼い主が求める獣医療の内容が高度化、多様化し、生活環境や人の健康への被害防止等の観点から飼い主によるペットの健康管理やしつけが重要視されている。

◆「愛玩動物看護師」国家資格の誕生

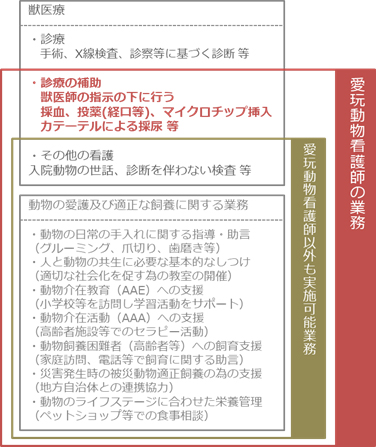

獣医療内容の高度化・多様化による診療現場でのチーム獣医療が果たす役割への期待、飼い主による健康管理・しつけの重要性、動物を介在した福祉・教育等諸活動への期待を背景に「愛玩動物看護師」国家資格が誕生、令和5年12月末までに第1回国家試験が実施されることになった。「愛玩動物看護師」はこれまで獣医師のみ実施可能であった診療補助業務を獣医師のもとで実施可能となる。

愛玩動物看護師の業務範囲

◆獣医療スキル向上の必要性

動物看護師の国家資格化によって、これまで獣医師の業務であった採血や投薬カテーテルによる採尿などを動物看護師も担うことになり、獣医療スキルの質をさらに高めていく必要がある。

また、動物の遺棄・虐待の防止や、災害または事件・事故で飼い主とはぐれた際の捜索のため令和元年6月、動物愛護法が改正され、マイクロチップ装着が義務化された。愛玩動物看護師資格取得後には動物看護師がマイクロチップの装着業務を担うことができるようになると国から発表されており、動物看護師へのニーズは今後さらに高まることが予想される。

◆動物看護系専門学校の課題

今後の動物看護師に求められるスキルの広域化・高度化、さらに高まる需要に対して、専門学校での動物看護の現状には様々な制約がある。

専門学校での動物看護実習は、学内設備及び外部の動物病院で行われる。動物病院での実習は、実習内容や期間、回数等時間的制限がある。実習期間中に必ず手術を経験できるというものではない。現状では、手術を学内設備で1,2回経験するに留まり、多くは就職後に動物看護師として現場で学ぶOJTが主流となっている。また、動物看護用のCTやMRIなど高額検査機器は動物看護系専門学校にほとんど設置されていないため、就職して初めてCTやMRI等の検査機器に触れるという卒業生も多い。

そこで、VRを活用して実習体験できる教材を開発することで、実習で数回しか経験できない手術を手術室の中にいる臨場感を体感しながら繰り返し観察することができたり、細かな手術前の準備手順を何度も振り返ることが可能となる。さらに、動物の保定法や手術時の器具の持ち方・扱い方を学習するための360度カメラ等で撮影したVR教材を開発することで、様々な角度から反復して学習することができるようになる。

2)動物看護分野における先端技術活用の有効性

| 有効性 | VR教材なし/現状 | VR教材あり |

|---|---|---|

| 臨床環境の理解促進 | 学内で限られた手術内容を1,2回体験。動物病院でタイミングがよければ見学可能だが、見学できない場合もあり。 | 現実に近いシチュエーションで診療補助や手術補助を何度も繰り返し練習することができ、臨床環境への理解が促進する。 |

| 場所に依存しない学習環境 | 学校に設置されていないCTやMRIなど高額検査機器に触れることができない。 | 動物病院でCTやMRIを撮影したVR教材を開発することで、学内にいながらCTやMRI等高額検査機器の実習が可能。 |

| 高い再現性による学習効果 | 体勢、手の置き方に細かなコツを要する動物の保定法を教員から見よう見まねで学び、回数をこなすことでしか上達しない。 | 見たい角度で見ることが可能となり、視覚的に学習できる。観察することが難しい部分を詳しく観察でき、学生の学習意欲を促進させる。 |

| 現実に近いシミュレーションによる即時対応力の向上 | 学内で手術時の動物看護師の一連の動きを獣医師なしで練習することは可能であるが、実際の動物病院での手術のイメージが湧きにくい。 | 動物病院での手術を撮影し、現実に近いシミュレーションによりイメージが湧き、即時対応力が身につく。さらに能動的学習も促進される。 |